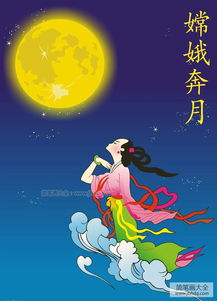

中秋节的故事嫦娥奔月,中秋节的传说与寓意

你有没有想过,为什么中秋节这个节日如此特别?它不仅仅是一个吃月饼、赏月的时刻,更承载着丰富的文化和传说。其中,最广为人知的故事莫过于“嫦娥奔月”。这个传说不仅美丽动人,还蕴含着深刻的意义,让我们一起来探索这个故事的魅力吧。

嫦娥奔月的起源

中秋节,又称月夕、秋节、团圆节等,是中国四大传统节日之一。这个节日的历史悠久,最早可以追溯到古代的祭月、拜月活动。而“嫦娥奔月”的故事,则是中秋节最具代表性的传说之一。据说,这个故事起源于远古时期,天上有十个太阳同时出现,晒得庄稼枯死,民不聊生。这时,一位名叫后羿的英雄站了出来,他射下了九个太阳,只留下一个,拯救了人类。

后羿因此被人们尊为英雄,但他并不想永远离开人世。他得到了王母娘娘赐予的不死药,但为了不离开妻子嫦娥,他暂时将药交给了嫦娥保管。后羿的学生蓬蒙心怀不轨,趁后羿外出狩猎时,逼迫嫦娥交出仙药。嫦娥为了保护仙药,情急之下吞下了不死药,身体逐渐变得轻盈,最终飞上了月亮,成为了月宫的仙子。

嫦娥的孤独与思念

嫦娥飞上月亮后,虽然成为了月宫的仙子,但她却无法忘记人间的生活,尤其是对丈夫后羿的思念。在月宫中,她每天与玉兔为伴,孤独地度过着时光。每当中秋之夜,她都会看到人间的人们团聚在一起,赏月、吃月饼,她便会感到非常欣慰和幸福。但天亮之前,她必须回到月宫,无法与亲人团聚。

这种孤独和思念,也成为了许多文人墨客的创作灵感。李白曾写下诗句:“白兔捣药秋复春,女亘娥孤栖与谁邻?”表达了对嫦娥的同情和对人间团圆的渴望。嫦娥的故事,也让我们更加珍惜与家人团聚的时光。

月饼的由来

中秋节吃月饼的习俗,也与嫦娥奔月的故事有关。相传,唐高祖时期,大将李靖征讨北方突厥得胜还朝。这一天正是八月十五,时有到长安通商的吐蕃人向唐皇献饼祝捷。唐高祖李渊接过华丽的饼盒,拿出圆饼笑指悬挂天空的明月说:“应将胡饼邀蟾赊。”随即将圆饼赐给文武百官,一同享用。后来,到了开元年间,唐玄宗和杨贵妃赏月吃胡饼时,唐玄宗嫌胡饼名字不雅,杨贵妃仰望空中皎洁的明月,脱口而出“月饼”二字。从此,月饼的名称便在民间流传开来。

月饼不仅是一种美食,更象征着团圆和美满。在中秋节这一天,人们会制作和品尝月饼,表达对家人的思念和对美好生活的向往。

中秋节的习俗

中秋节除了吃月饼、赏月外,还有许多有趣的习俗。比如,人们会挂起灯笼,猜灯谜,放烟花等。这些习俗不仅增添了节日的气氛,也体现了人们对美好生活的追求。

在南方地区,人们还会进行“拜月”仪式。他们会在月光下摆上香案,放上月饼、水果等供品,向嫦娥祈求平安和幸福。这些习俗,都蕴含着人们对团圆和美满的渴望。

嫦娥奔月的现代意义

嫦娥奔月的故事,不仅仅是一个古老的传说,它还蕴含着深刻的现代意义。嫦娥的勇敢和智慧,让我们看到了女性的力量和独立精神。她的孤独和思念,也让我们更加珍惜与家人团聚的时光。

在现代社会,中秋节依然是一个重要的节日。它不仅是一个庆祝丰收和团圆的时刻,更是一个表达对家人和朋友的思念的时刻。无论身在何处,人们都会在中秋节这一天,与家人团聚,共赏明月,分享月饼,感受家的温暖。

嫦娥奔月的故事,让我们更加热爱生活,珍惜每一天。它也提醒我们,无论遇到什么困难,都要勇敢面对,坚持追求自己的梦想。因为只有这样,我们才能像嫦娥一样,飞向更高的天空,实现自己的价值。

中秋节的故事,嫦娥奔月,不仅仅是一个美丽的传说,它更是一个充满智慧和哲理的故事。它让我们在欣赏月色的同时,也思考人生的意义。让我们一起,在这个特别的节日里,感受家的温暖,珍惜与家人团聚的时光。